2025年10月30日,丁春雨研究员团队在自然指数期刊ApJL上发表题为“Water-driven Accessible Potential Karstic Caves in Hebrus Valles, Mars: Implications for Subsurface Habitability”的研究论文,首次在火星赫布罗斯谷地区识别出可能由水溶蚀作用形成的喀斯特洞穴结构,为火星地下生命环境与未来人类居所提供了关键线索。深圳大学高等研究院为第一完成单位。丁春雨研究员为通讯作者,博士后Ravi Sharma为第一作者。深圳大学李清泉院士、四川大学谢亚辰教授、中国科学院国家天文台苏彦研究员、意大利国家研究委员会电磁环境感知研究所(IREA)Francesco Soldovieri 教授,以及高等研究院支羽萧博士、徐讲湾、雷钟涵、陈浩钰、梁梓航、邱小航、蒋畅之、汤川湖为合作者。

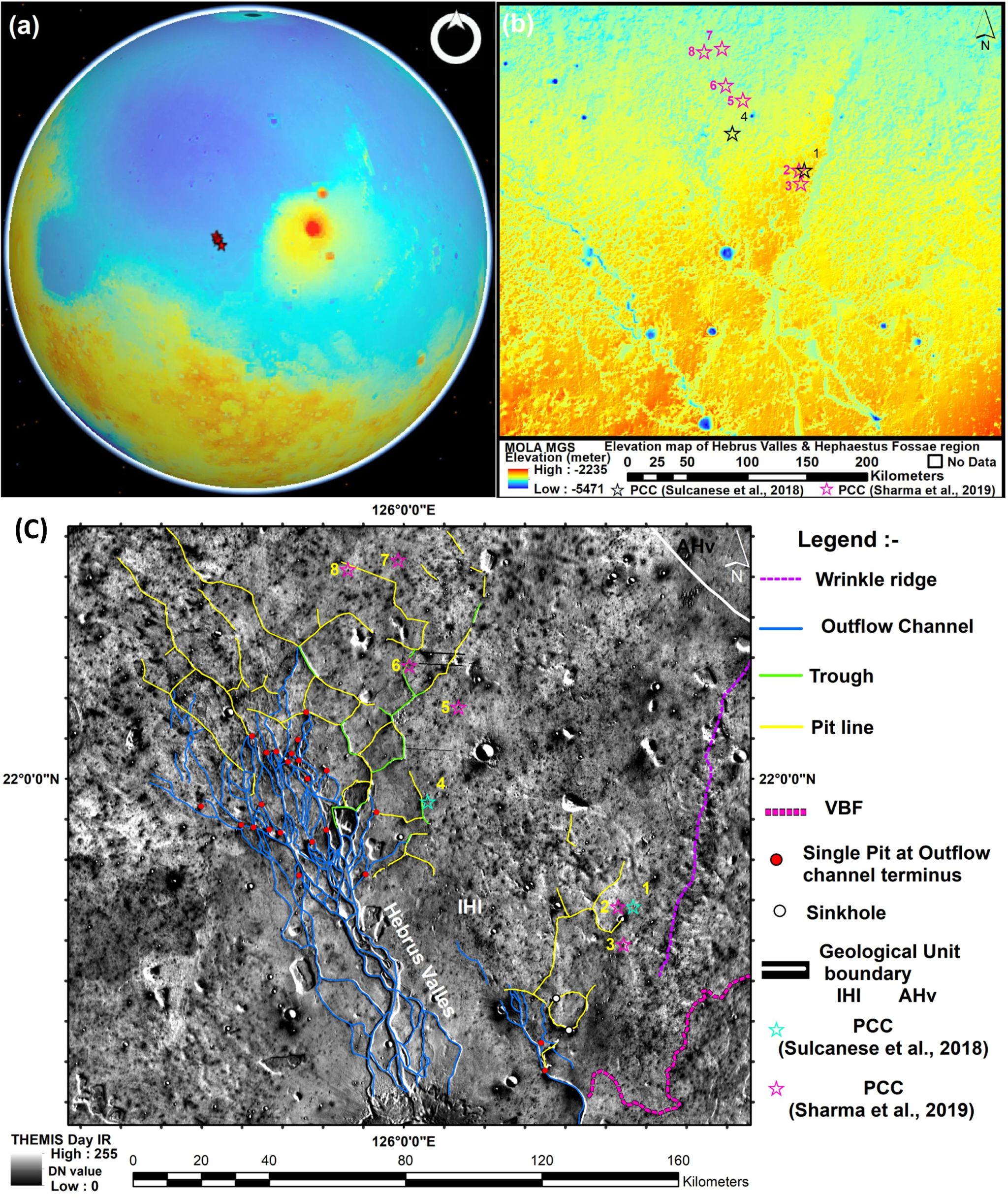

火星是否存在类似地球喀斯特地貌的水成洞穴,一直是行星科学研究的重要问题。研究团队通过整合多源火星轨道探测数据,包括高分辨率影像、地形模型、矿物分布与氢含量信息,系统分析了赫布罗斯谷区域的地貌与地质特征(图1)。结果表明,该区域分布有排列规则的陷坑链与碗状天窗结构,其形态与地球喀斯特塌陷口高度一致,附近岩层富含碳酸盐与硫酸盐等可溶矿物,且地下氢含量最高达3.73%,指示历史上曾存在液态水或冰川融水活动。

研究进一步提出火星喀斯特洞穴的形成模型:地下水或冰川融水渗透至可溶岩层,逐渐溶蚀形成地下空腔,最终导致地表塌陷形成天窗。这些洞穴内部环境稳定、温度变化小,并可能保存有水资源,是潜在的生命栖息场所,也为未来火星探测和人类驻留提供了理想的候选地点。该研究首次系统揭示了火星赫布罗斯谷地区的水成喀斯特地貌特征与地下宜居潜力,为后续利用就位穿透雷达或机器人开展火星洞穴探测奠定了科学基础。

研究得到中国博士后科学基金、深圳大学2035追求卓越研究计划、国家自然科学基金、广东省自然科学基金、深圳市科技创新局及国际空间科学研究所(ISSI)相关项目的支持。

原文链接:https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ae0f1c/pdf

图1. 火星赫布罗斯谷区域潜在喀斯特天窗特征的区域背景与空间分布。