2025年9月8日,李猛教授团队在国际知名环境科学期刊《Environmental Science & Technology》上发表了题为“Insights into the Evolutionary and Ecological Roles of Bathyarchaeia in Arsenic Detoxification” 的研究论文。该研究通过对全球深古菌基因组的全面分析,揭示了这一古菌类群的砷耐受基因分布、进化历史及其与地质事件的密切关联,为理解深古菌在砷生物地球化学循环中的作用提供了新见解。深圳大学李猛教授和浙江大学胡宝兰教授为共同通讯作者,王家骐副教授和段昌海博士为论文共同第一作者。合作单位包括浙江大学,深圳大学和中国农业大学。

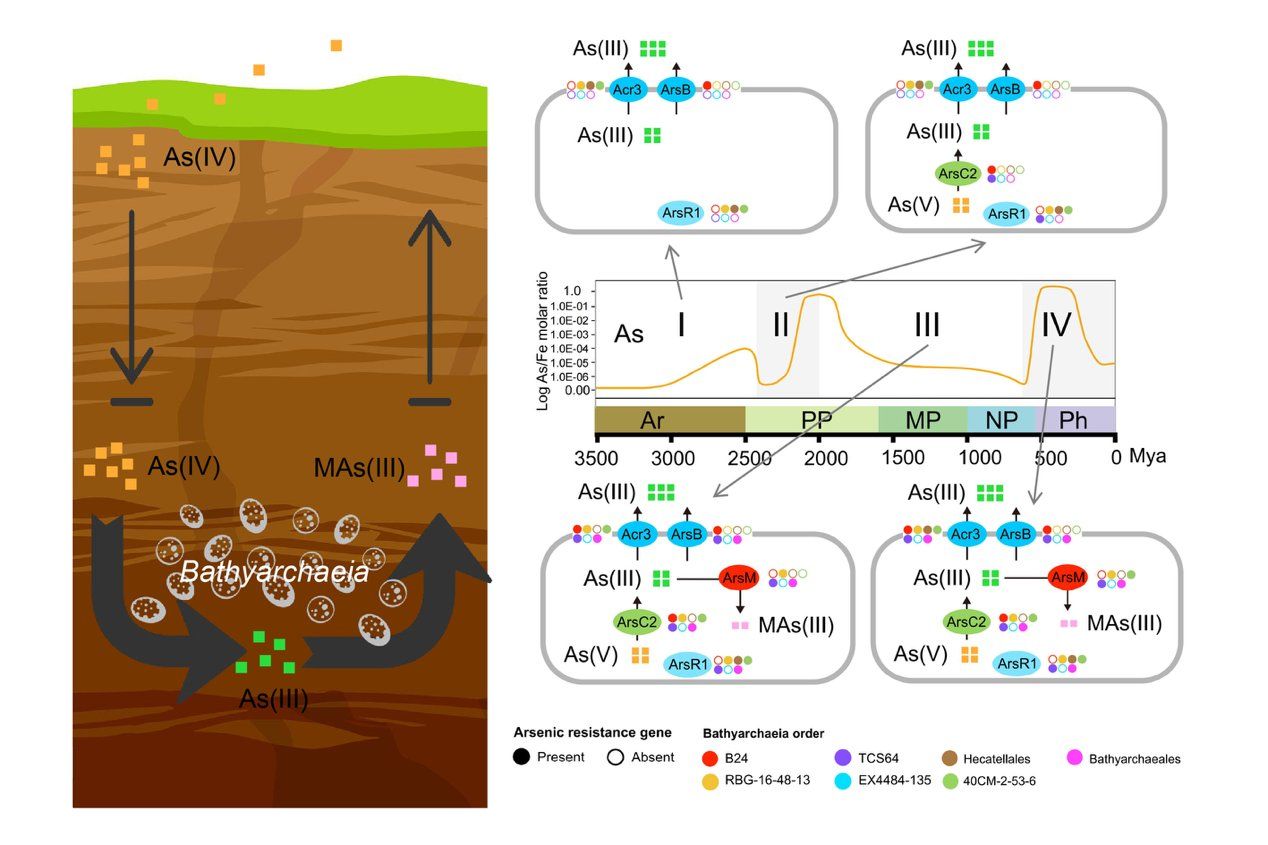

深古菌是一类广泛分布于厌氧沉积物环境中的微生物,在全球碳循环中扮演着重要角色。研究团队对318个深古菌代表基因组进行了深入分析,发现60%的基因组中存在砷耐受基因,包括砷酸盐还原基因(arsR1和arsC2)、砷化物甲基化基因(arsM)以及砷转运基因(acr3、arsP和arsB)。同时这些基因还广泛分布于其他14个古菌门类中,包括Asgardarchaeota、Thermoproteota和Thermoplasmatota。通过沉积物柱状样品原位调查和实验室微宇宙实验,研究发现深古菌丰度与砷浓度呈显著正相关,且在高浓度砷暴露下相对含量显著上升,表明其对富砷环境的适应性。分子定年分析显示,深古菌起源于约30.1亿年前,系统发育分析和祖先状态重构还揭示了这些基因在深古菌的演化路径,其砷耐受机制的进化与大氧化事件(2.4-2.1亿年前)、休伦冰期(2.29-2.25亿年前)和新元古代冰期(约7亿年前)等重大地质事件密切相关。

该研究突出了古菌,特别是深古菌,在砷循环中的关键作用,并揭示了砷耐受机制如何与地球古地球化学变化协同进化。这为理解微生物对环境毒性元素的适应提供了新的见解,并为环境砷污染治理和古菌生态学研究开辟了新方向。该研究得到了国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金、深圳大学2035卓越研究计划等项目支持。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c03342?ref=pdf

摘要图片:深古菌(Bathyarchaeia)在砷解毒中的进化与生态作用