近期,张锐教授团队在《Aquaculture》、《Fish and Shellfish Immunology》和《BMC Microbiology》等国际水产相关期刊上连续发表多篇研究论文,围绕弧菌噬菌体的分离、鉴定及应用潜力开展系统研究,全面揭示了噬菌体在水产养殖病害防控中的价值,为绿色可持续养殖和水产动物健康养殖提供了重要理论依据与技术支撑。

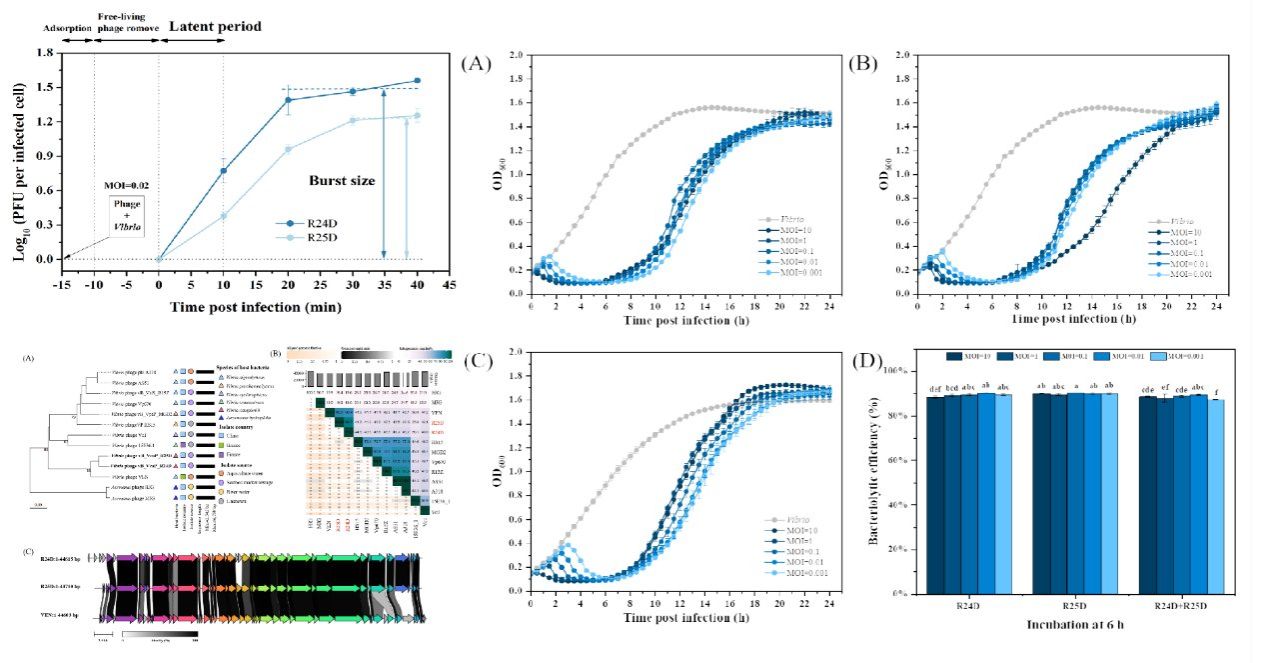

2025年2月28日,课题组在《BMC Microbiology》发表论文“Two virulent Vibrio campbellii phages with potential for phage therapy in aquaculture”。该研究由厦门大学硕士生丁慧宇为第一作者,深圳大学杨芸兰副研究员和张锐教授为共同通讯作者。团队分离并鉴定了两株感染坎贝氏弧菌的噬菌体(R24D和R25D),系统解析了其侵染动力学、基因组特征和环境稳定性,结果显示其具备良好的裂解特性与遗传安全性,为防治弧菌病提供了可行的候选因子。此外,研究指出,为优化噬菌体鸡尾酒的设计,应充分考虑不同噬菌体在生命周期、侵染策略及宿主裂解能力上的差异,为未来多噬菌体组合防控策略提供了理论依据。

原文链接:https://doi.org/10.1186/s12866-025-03803-0

图1. 坎贝氏弧菌噬菌体R24D和R25D的侵染动力学、基因组学特征及联合杀菌效果评估。

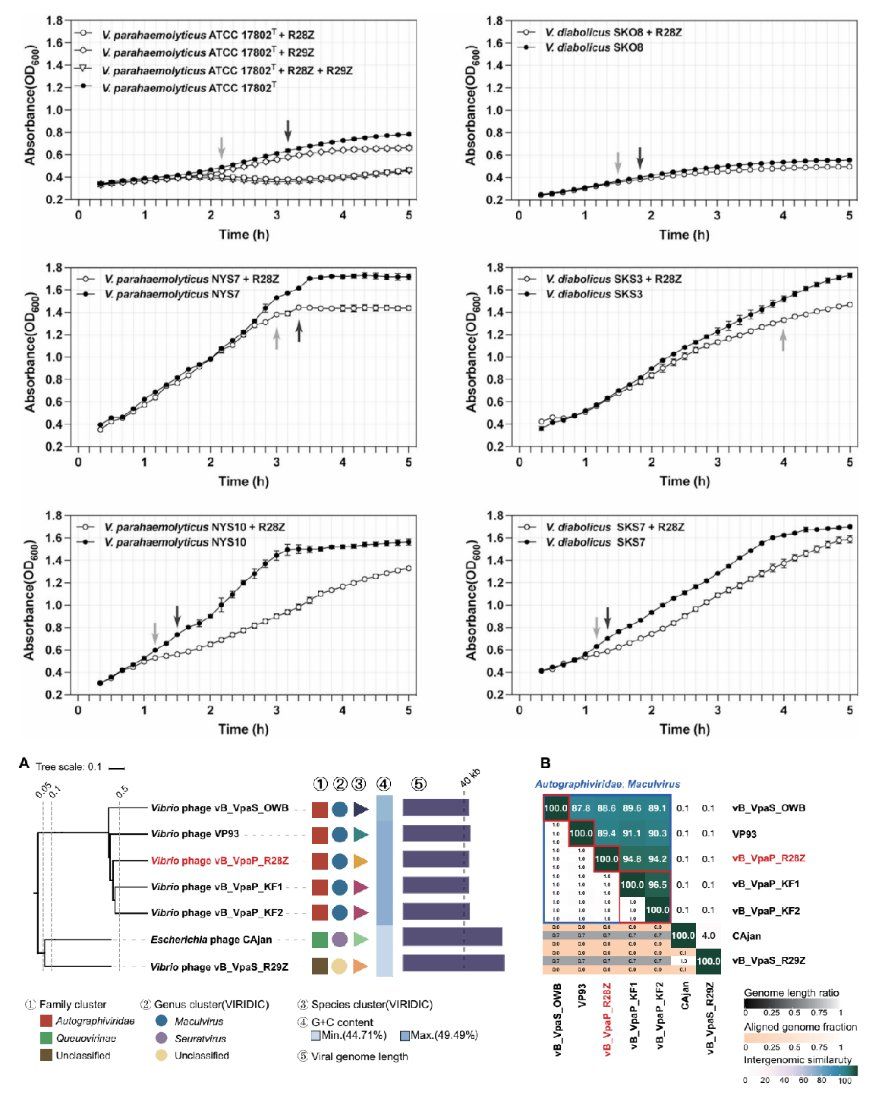

2025年7月12日,团队在《BMC Microbiology》再次发表论文“A virulent phage vB_VpaP_R28Z infecting Vibrio parahaemolyticus with potential for therapeutic application”。该研究由深圳大学本科生钟慧颖为第一作者,马瑞洁博士后和张锐教授为通讯作者。论文报道了新型噬菌体R28Z对副溶血弧菌等多种重要水产病原菌表现出高效裂解活性,并被证实属于Maculvirus属的新种,具备高度遗传安全性和环境适应性,为副溶血弧菌感染的精准防控提供了新的资源。

原文链接:https://doi.org/10.1186/s12866-025-04133-x

图2. 弧菌噬菌体R28Z对多株副溶血弧菌的裂解动力学及组学分类特征。

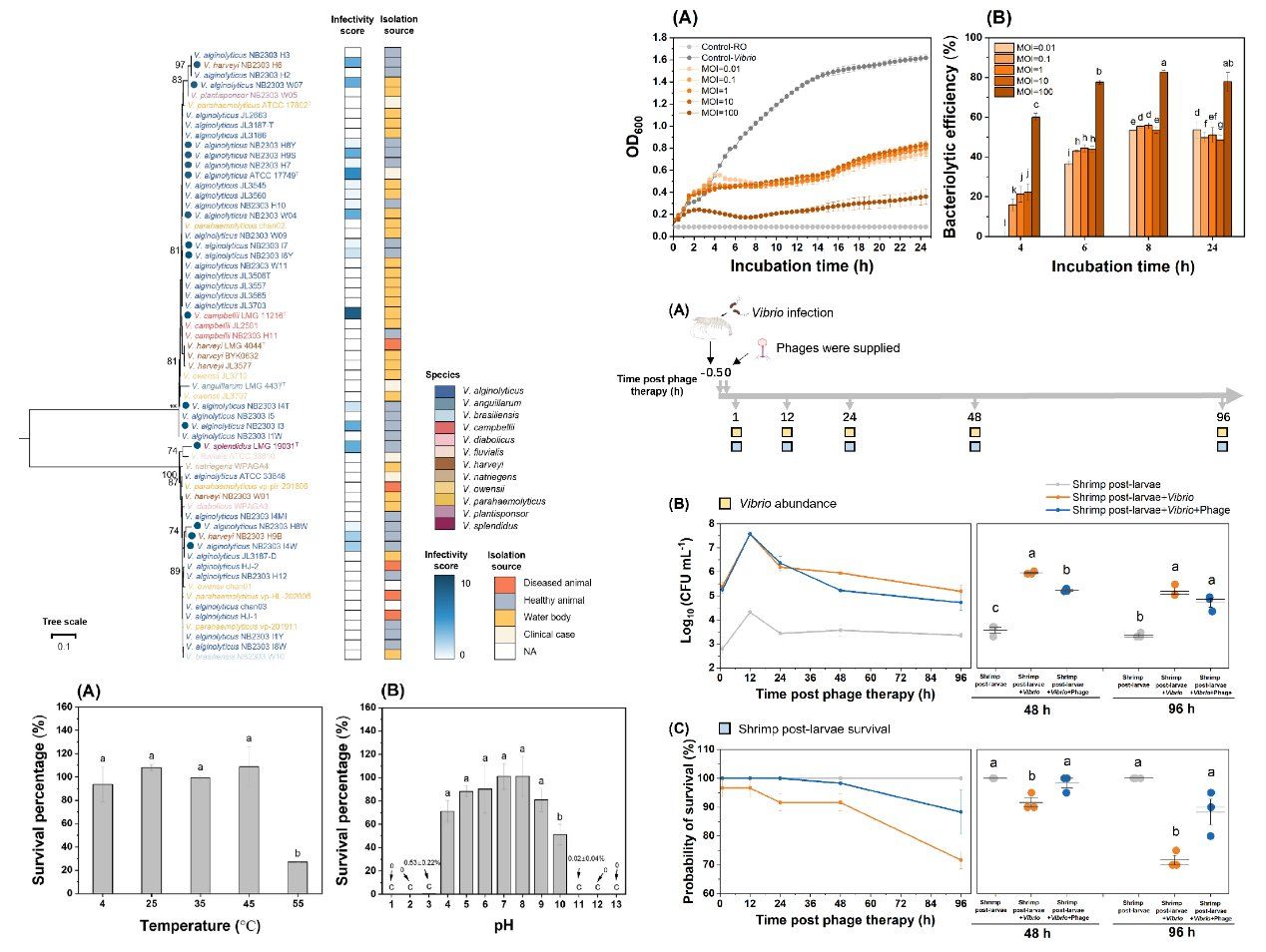

2025年6月18日,团队在《Fish and Shellfish Immunology》发表论文“A lytic vibriophage as a potential biocontrol agent against vibriosis in aquaculture”。该研究由深圳大学副研究员杨芸兰为第一作者,张锐教授为共同通讯作者。研究报道的噬菌体R23Z具有高裂解活性、广泛宿主范围(包括溶藻弧菌、灿烂弧菌、哈维氏弧菌、坎贝氏弧菌等)、优良基因安全性及环境稳定性,是预防和控制水产养殖弧菌病的有效候选因子。在对虾感染模型中,单独使用R23Z即显著提升了存活率,验证其作为预防和控制水产养殖弧菌病的有效应用潜力。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.fsi.2025.110506

图3. 弧菌噬菌体R23Z的宿主谱、环境稳定性、杀菌效率及对虾幼虫溶藻弧菌感染的防控效果。

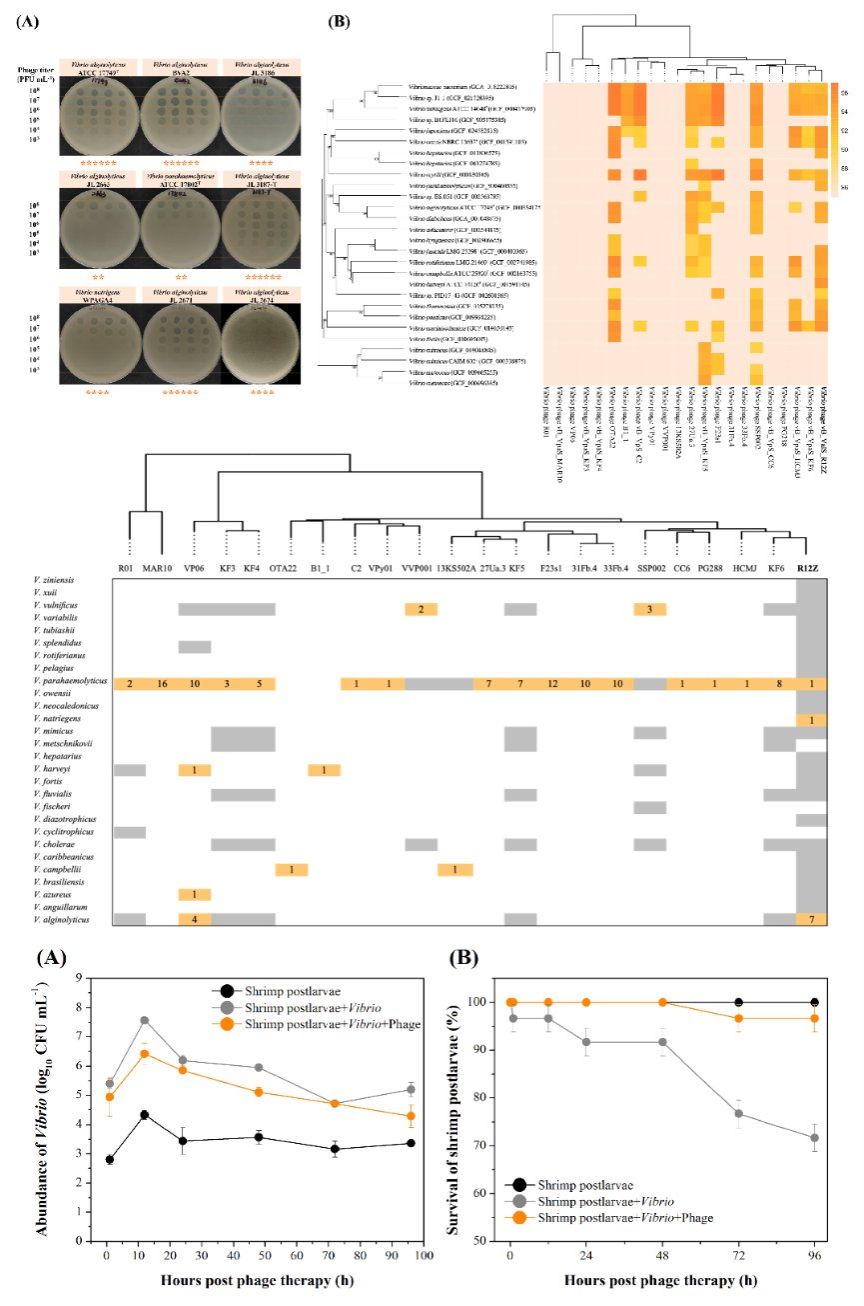

2025年9月18日,团队在《Aquaculture》发表论文“A broad-spectrum vibriophage with potential for phage therapy against Vibrio alginolyticus in shrimp aquaculture”。该研究由厦门大学硕士生史可铭为第一作者,深圳大学杨芸兰副研究员和张锐教授为共同通讯作者。论文发现的噬菌体R12Z属于Mardecavirus属,该属噬菌体普遍具有较广的宿主范围,其中R12Z对多种致病性弧菌(溶藻弧菌、副溶血弧菌和需纳弧菌)表现出强烈的裂解能力,并在对虾实验中显著提高存活率,为开发高效广谱噬菌体制剂奠定了基础。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2025.743215

图4. 弧菌噬菌体R12Z的侵染能力评估及其对对虾幼虫溶藻弧菌感染的防控效果。

四项研究均由深圳大学张锐教授团队牵头完成,并与厦门大学、澳门大学等国内外高校紧密合作。系列成果系统揭示了弧菌噬菌体作为绿色、可持续替代抗生素的科学依据,不仅丰富了弧菌噬菌体资源库,也为新型噬菌体制剂研发和水产养殖弧菌病害的精准防控提供了重要的理论支撑与技术储备。