2025年10月1日,李猛教授团队在《Environmental Science & Technology》在线发表论文 Temporal and Spatial Dynamics of Microbial Community Composition and Functional Potential in Mangrove Wetlands over a Seven-Year Period。研究围绕深圳福田红树林国家自然保护区,开展2017—2023年的多组学长期观测,系统解析生态退化与分阶段修复背景下沉积物微生物群落的结构、功能与进化响应。李猛教授为通讯作者,戚雁玲博士后为第一作者,合作单位包括深圳大学与中国科学技术大学。

研究整合81份宏基因组与72份宏转录组,在沉积物中重构8474个微生物基因组,覆盖13个古菌门与70个细菌门,其中约95%为潜在新物种。群落结构主要受沉积深度与季节更替驱动;功能层面随修复推进,有机碳氧化、硫酸盐还原、反硝化与固氮等关键通路的基因转录显著增强,指示厌氧代谢能力与元素循环功能同步提升。进化分析显示群落中普遍存在纯化选择,且环境波动与基因组大小是选择压力的重要决定因子。值得关注的是,研究在Thermoplasmatota门内提出一候选纲,并依据SeqCode命名为Candidatus Shennongiarchaeia(原EX4484-6,注册条目i:49837)。该命名致敬上古“神农”(“尝百草”典故),呼应该类群潜在的厌氧与兼性异养特征、可能的生物活性化合物合成能力及其生态意义。

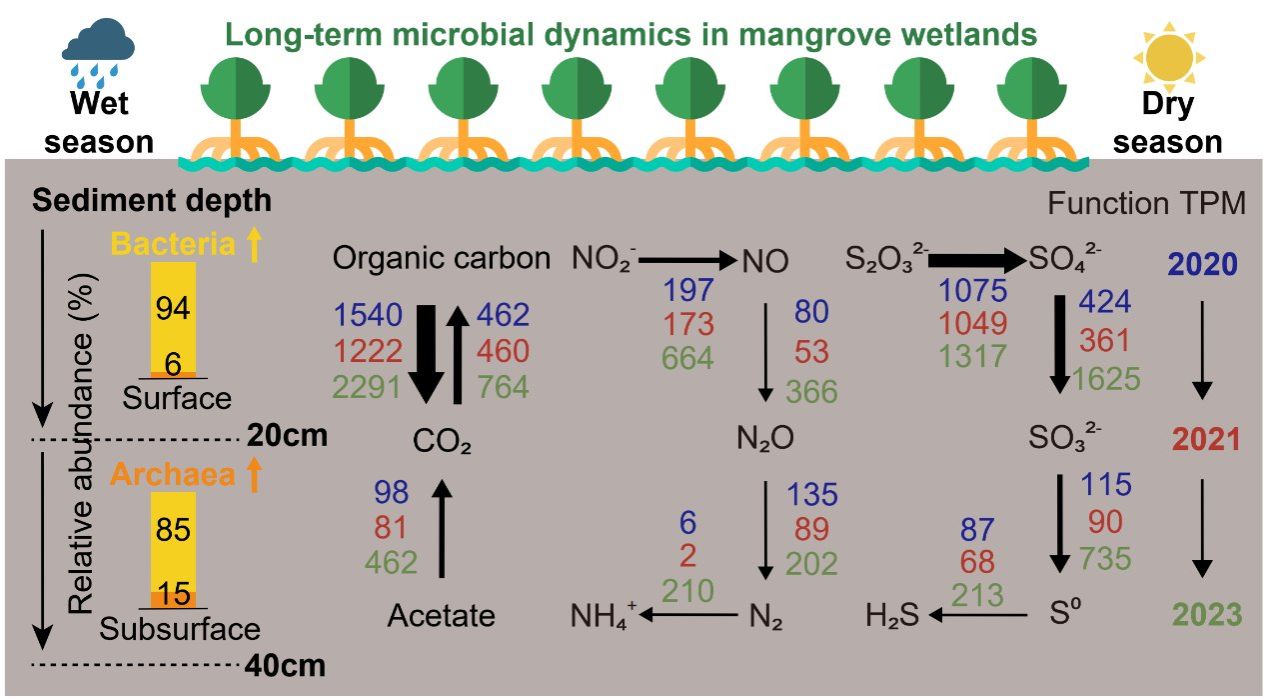

摘要图:红树林湿地微生物群落与功能潜力的七年时空动态

本研究以红树林修复为情境,揭示沉积物微生物在生态恢复推进中由结构、功能到进化压力的系统性重构,为沿海湿地保护与修复评估提供微生物学指标与长期基线,并为阐释红树林蓝碳能力与污染调控机制奠定基础。研究获得广东省基础与应用基础研究重大项目、中国博士后科学基金、国家自然科学基金、深圳大学2035卓越研究计划以及深圳大学合成生物学研究中心的支持。摘要图:红树林湿地微生物群落与功能潜力的七年时空动态

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.5c01564